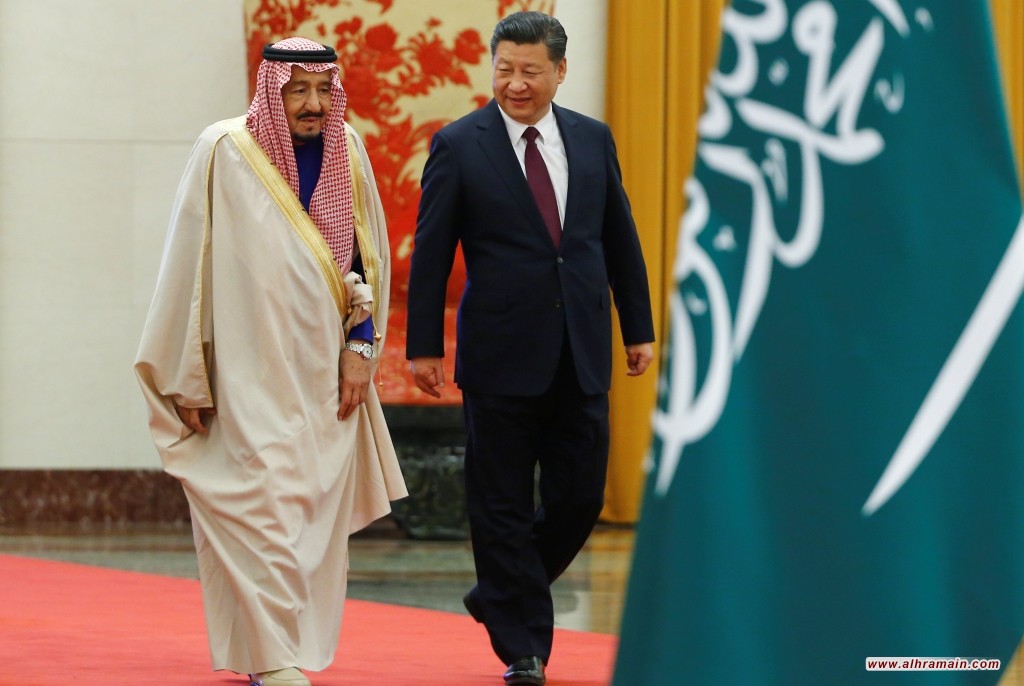

بكين «ضيف شرف» في الرياض: حسابات متفاوتة لـ«صديقَين» حذرَين

أنْ يدعو وليّ العهد السعودي، محمد بن سلمان، الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى حضور ثلاثِ قِمم مع السعودية ودول الخليج والدول العربية، ففي ذلك تحدٍّ مباشر جديد للأميركيين الذين لم يسبق أن استضافت المملكة مِثل هذه القمم إلّا من أجلهم. ولذا، فإن تغيير هويّة «ضيف الشرف» يبعث برسالة بأن السعوديين مستعدّون لاستبدال الصين بأميركا في تحالفاتهم، إذا ما استمرّت الولايات المتحدة في سياسة التخلّي عنهم

ما يتعيّن رصْده من الآن وحتى انعقاد القِمم العربية - الصينية المزمَعة في السعودية في الأيام العشرة الأولى من كانون الأول المقبل، هو سلوك الصين الشديد التحفّظ حيالها، إلى درجة أنه لم يتمّ بعد تأكيد حضور الرئيس شي جين بينغ إيّاها على رغم ترجيحه، كما لم يتمّ تحديد موعد دقيق لها، على رغم الحماسة السعودية الكبيرة لها. والحذر الصيني هذا، إذ يأتي على خلفيّة مصالح هائلة بين العرب والصينيين، فإنه يدلّ على خشية من الفشل الذي قد يتسبّب به احتمال تراجُع العرب عن المضيّ في ذلك الطريق تحت التهديدات أو الإغراءات الأميركية. وفي السياق، كتب الأستاذ في جامعة برنستون الأميركية، برنار هيكل، القريب من الرياض، قبل أيام قليلة في موقع «العربية. نت» بالإنكليزية، أن السياسة السعودية تجاه الصين «تُصنع في أميركا»، أي بكلام آخر تُحدّدها درجة حرَد ابن سلمان من الأميركيين نتيجة الهجمات التي يشنّونها عليه. فهل يمكن لدولة كالصين، تزحف ببطء وعناية لانتزاع الزعامة العالمية من الولايات المتحدة، أن تبني استراتيجياتها على سياسة ارتجالية واندفاعية لشخص مِن مِثل ابن سلمان أو غيره من القادة العرب؟

مع ذلك، لن تفوّت بكين فرصة جدّية لاحتلال موقع أميركا، أو مُزاحمتها على الأقلّ، في هذه المنطقة التي تجلس على كمّية هائلة من احتياطات النفط العالمية، وتستورد كمّيات ضخمة من المنتَجات الصينية. وهي فرصة لاحت في الأساس حين قرّرت الولايات المتحدة تخفيض وجودها في الشرق الأوسط، لتحويل مجهودها ضدّ بكين، إلى شرق آسيا، وفق السياسة التي رسمها الاستراتيجيون الأميركيون خلال رئاسة باراك أوباما، وهو ما اعتبره السعوديون تهديداً كبيراً لهم، خاصة وأنه تَبِعه السكوت عن وصول «الإخوان المسلمين» إلى السلطة في مصر وتونس، والاتفاق النووي مع إيران الذي تمّ التفاوض عليه مِن خلْف ظهْر الرياض. ما لا تطمئنّ إليه الصين، هو الخداع الذي يمكن أن تتعرّض له من أنظمة خليجية حائرة في كيفية ضمان مستقبلها في لحظة انعدامِ وزن، نتيجة تحوّلات عالمية لا يعلم أحد كيف ستنتهي، خاصة بعد حرب أوكرانيا، وإنْ كانت الأخيرة قد صبّت في مصلحة تلك الأنظمة بفعْل تَسبّبها بارتفاع أسعار النفط وإعادة ملء خزائنها بالكاش، حين أتاحت لها هوامش مكّنتها من إقامة تحالف ظرفي مع روسيا وابتزاز الأميركيين. فعلى سبيل المثال لا الحصر، كانت بكين، حتى وقت ليس ببعيد، تُشارك في بناء منشأة بحرية مزدوَجة الأغراض - مدنية وعسكرية - في أبو ظبي، إلّا أن البناء توقّف بعد احتجاجات عنيفة من الولايات المتحدة لدى الإماراتيين.

ما لا ريب فيه، أن الولايات المتحدة تَرصد بدقّة التحرّكات الصينية في المنطقة، وتُراقب تحديداً سلوك الدول الخليجية تجاه بكين. وإذ يفعل الأميركيون ذلك، فإن هدفهم ليس ضرْب الشراكات التجارية بين الخليج والصين، والتي تبلغ عدّة مئات من مليارات الدولارات سنوياً، سواءً تَعلّق الأمر بشراء بكين النفط الخليجي، وهي الزبون الأكبر له، أو بالواردات الخليجية والعربية من المنتَجات الصينية التي تغطّي كلّ الحاجات تقريباً، إلّا أنهم، بالقَطع، يرصدون تجاوُز دول خليجية خطوطاً حمراء معيّنة، للتصرّف على هذا الأساس. لكن ما يجب تسجيله أيضاً، هو أن علاقات الولايات المتحدة المتقلّبة مع السعودية هذه الأيام، تُراوح في المنطقة السيّئة منذ 11 أيلول 2001، حين دُهش الأميركيون لرؤية 15 انتحارياً سعودياً من أصل 19 شاركوا في الهجمات على نيويورك وواشنطن، فيما لم يؤدِّ مجيء ابن سلمان إلى السلطة سوى إلى إذكاء التوتّر. ومنذ تلك الهجمات، يتفاخر الساسة الأميركيون، الديموقراطيون والجمهوريون على السواء، بالرغبة في معاقبة السعودية، في حين بدأت الصين مذّاك بسرعة في اختراق هذه المنطقة.

والخطوط الحمر بالنسبة إلى الأميركيين، تعني تَوصّل السعودية وغيرها من الدول الخليجية إلى شراكات استراتيجية وعسكرية مع بكين، مِن مِثل المشروع الذي أوقفته أبو ظبي. والخليجيون، إذا أتيحت لهم الفرصة، يريدون التوصّل إلى هكذا شراكات، ويسعون إلى الحصول من الصين على أسلحة متقدّمة ترفض واشنطن تزويدهم بها، كالطائرات المسيّرة. وفي هذا السياق، نقل موقع «الدفاع العربي» عن وسائل إعلام صينية، أن السعودية والصين عقدتا خلال «معرض الصين الجوّي» صفقة قيمتها 4 مليارات دولار، تشمل شراء خطّ إنتاج طائرة «TB001 Scorpion»، ومجموعة أسلحة الليزر «Silent Hunter»، بالإضافة إلى 300 طائرة هجومية من دون طيّار، وصواريخ «Eagle Strike 21E» الفرط صوتية المضادّة للسفن. لكن أكثر ما يثير قلق الأميركيين هو احتمال مساعدة الصين السعودية في إنتاج صواريخ باليستية، في الوقت الذي تحاول فيه المملكة تعزيز مخزونها من هذه الصواريخ التي تشتريها من الأسواق الدولية.

وبعيداً عن الأميركيين وما يريدون، فللصين نفسها حسابات في المنطقة. وهي تحرص على أن لا يكون تعزيز علاقاتها بالسعودية، على حساب مصالحها الضخمة أيضاً مع إيران التي تُعتبر حليفاً صافياً لها ضدّ الأميركيين، وليست عُرضة لا للتهديدات ولا للإغراءات التي تمارسها واشنطن على الخليجيين. هذا هو منبع الحذر الصيني الذي تَمثّل في أن الإعلان عن القِمم الثَلاث في السعودية، حصل على مستوى منخفض جدّاً، عبر تصريح أدلى به القنصل العام الصيني في دبي، لي شيوي هانغ، إلى صحيفة «البيان» الإماراتية، ثمّ نشَره موقع القنصلية على الإنترنت، أشار فيه إلى أن القِمم سوف تُعقد في أوائل كانون الأول المقبل، وتحديداً في الأيام العشرة الأولى منه، من دون تأكيد حضور شي من عدمه، وإنْ كان خبراء صينيون قالوا لصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» التي تمثّل وُجهة نظر الحكومة الصينية، إن من المرجّح حضوره. ويختلف ذلك الإعلان عن «الطنطنة» السعودية التي بدأت منذ أشهر، بالترويج لزيارة دولة سيقوم بها شي إلى السعودية - قورنت بزيارة ترامب التي رقص خلالها العرضة -، ومن ثمّ إعلان وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عنها قبل أسابيع قليلة من القِمم الثلاث، لتبدأ المملكة بَعدها توجيه الدعوات إلى القادة العرب المعنيّين.

_3.jpg)

.jpg)